a cura di Cristiano Bedin

Le origini storiche dei turchi e le fonti della poesia orale della letteratura arcaica

Quando si sente parlare di letteratura turca generalmente si pensa alla letteratura della Repubblica di Turchia o, al massimo, alla letteratura ottomana. Eppure essa affonda le sue origini nella preistoria e si sviluppa nei secoli interessando un vasto territorio che va dalla Mongolia e il Xinjiang fino al Balcani. La prima fase di questa millenaria letteratura comprende poemi epici trasmessi per secoli in forma orale, nonché prime forme di testi scritti in caratteri runici scolpiti nelle steli commemorative erette dai Göktürk nell’VIII secolo. Per comprendere lo sviluppo di queste prime forme letterarie della letteratura è necessario ripercorre le vicende che hanno interessato i popoli turchi dall’origine fino all’avvento della civiltà Uigura.

Le storia dei primi popoli turchi: dalle origini all’impero degli Uiguri

Molti dei popoli che vivono nei territori che si estendono ora dalla Siberia, Mongolia e Cina nord-occidentale ai Balcani vengono da gruppi tribali che parlavano dialetti appartenenti al ceppo turco della famiglia delle lingue altaiche o lingue che variandosi rimasero legate a esse. Si ipotizza che la famiglia delle lingue altaiche comprenda generalmente il mongolo e il mancese-tonguso, con l’aggiunta forse del coreano e del giapponese. L’inclusione del ceppo delle lingue turche a questa famiglia è oggetto ancor oggi di discussioni: del resto è abbastanza dibattuta la stessa idea di famiglia altaica. Infatti secondo alcuni studi recenti si nota quasi un desiderio di eliminare tale concetto linguistico. Coloro che accolgono l’ipotesi dell’esistenza di una componente linguistica altaica comune si difendono sostenendo che le contraddizioni che si riscontrano in tale ipotesi sono legate al fatto che le più antiche testimonianze in lingua altaica sono risalenti all’VIII secolo d.C., un periodo relativamente recente rispetto al caso delle lingue indoeuropee. Allo stesso modo, l’identificazione del luogo d’origine delle lingue altaiche è abbastanza problematica. Mentre alcuni identificano come “patria” di queste lingue la Manciuria, la Mongolia, la Siberia meridionale o la Cina settentrionale, altri propongono le ampie steppe che si trovano a occidente, presso il Volga-Urali e il Mar Caspio.

È probabile che i turchi prima di migrare in altre zone dell’Asia centrale siano anch’essi originari di questi territori. In base al materiale lessicale in nostro possesso è possibile farsi un’idea del luogo d’origine di queste popolazioni, in particolare ci può dare informazione sulla sua topografia, flora e fauna. Si tratterebbe di un territorio con un clima rigido, investito da frequenti tempeste di neve, un luogo montagnoso e ricco di massi rocciosi, rivestito di foreste e fitti cespugli; su di esso erano presenti boschi circondati da flussi d’acqua, pianure steppose, perfino deserti e paludi; numerosi erano i laghi e fiumi. Gli abitanti di questo luogo avevano anche parole per identificare bacini d’acqua più estesi, come il mare e l’oceano. Nella zona c’era abbondanza di selvaggina, tra cui animali feroci: un vasto numero di parole identificano rapaci, alcuni dei quali ammaestrati per la caccia, e altri uccelli, pesci e insetti. Si riscontra un ricco vocabolario legato ad alberi, alcuni da frutto, e piante, cosa che dimostra una prima pratica dell’agricoltura.

In base a queste osservazioni alcuni studiosi hanno sostenuto che la patria dei primi turchi si possa collocare nella fascia della steppa-taiga nella zona meridionale dell’Altai-Sayan, altri hanno ipotizzato che questi popoli provenissero da un più vasto territorio che va dal mar Caspio al lago di Bajkal. Siamo abbastanza certi che i primi turchi erano, in origine, in stretto rapporto, a sud-est e a nord, con i Mongoli e i Mancesi-Tonguz, con i parlanti delle antiche lingue siberiane, uraliche e indoeuropee. È possibile che nell’epoca più arcaica i turchi fossero sotto l’influenza di popoli che parlavano lingue iraniche e tocarie nell’odierno Turkistan Orientale.

Nonostante l’etnonimo “turco “non appaia fino alla metà del VI secolo d.C., non c’è quasi alcun dubbio che in questo primo periodo popoli di lingua turca abbiano partecipato attivamente alla storia dell’Eurasia.

Infatti si riscontrano testimonianze materiali legate a popolazioni turche in presunti insediamenti preistorici nella Siberia meridionale. I popoli ritenuti di origine turca erano quindi sotto il controllo della confederazione degli Xiongnu i cui antecedenti etno-linguistici e la cui storia rimangono oscuri. Alcuni hanno cercato di dimostrare, in modo controverso, che gli Xiongnu fossero di origine altaica, iranica o siberiana. Va inoltre ricordato che è problematica anche la successiva associazione degli Xiongnu con l’etnonimo “unno” e delle varianti di questo termine nelle lingue iraniane, in sasanide, in sanscrito, greco, latino e armeno.

La confederazione dei Xiongnu che ha regnato nei vasti territorio dell’odierna Mongolia tra il I secolo a.C. e il II secolo d.C., spesso in collaborazione con altri popoli della steppa, fu poi annientata a più riprese nel corso dei secoli dalla Cina della dinastia Han. Ognuna di queste sconfitte favorì la progressiva migrazione verso ovest degli Xiongnu e di alcuni dei loro popoli a loro soggetti. Entro la metà del IV secolo d.C., una federazione tribale che si era data il nome di Unni emerse sulla riva del Volga. Come è tipico del processo di confederazione delle steppe, coloro che facevano parte di questo gruppo nomade man mano che si spostavano verso ovest assorbirono o si unirono a nuove realtà etniche. Recenti ricerche hanno cercato di dimostrare un legame tra gli Xiongnu e gli Unni che vennero in Europa, ipotesi che ha sollevato molte obiezioni. Alcune testimonianze linguistiche degli Unni provano la possibile esistenza di gruppi di lingua turca all’interno della loro unione tribale. Sta di fatto che la caduta degli Xiongnu provocò le prime ondate di nomadi turchi verso ovest; questo costituì uno schema che si sarebbe ripetuto per tutto il Medioevo. Il culmine del potere degli Unni in Europa fu raggiunto da Attila (morto nel 453), che, come è risaputo, dall’odierna Ungheria fece irruzione nell’Impero Romano in declino, senza però mai rappresentarne una vera e propria minaccia mortale.

Con il crollo degli Xiongnu, le tribù Xianbei, che si presume parlassero generalmente un’antica lingua mongola, arrivarono a dominare la Mongolia. Durante il IV e il V secolo, il Khaganato dei Rouran, costituito da elementi Xianbei e Xiongnu e i cui sudditi erano chiamati anche avari asiatici, si dimostrò la potenza dominante della regione e iniziò una nuova ondata migratoria verso ovest. Intanto i signori Altai Tabgach (Touba, noto in cinese come i Wei settentrionale) della Cina settentrionale furono disintegrati da un susseguirsi di dinastie concorrenti di breve durata. Allo stesso tempo, il Khaganato dei Rouran guidato da Anagui (520-552) stava vivendo disordini interni. Questo fatto indebolì il controllo degli Avari sulla potente unione tribale dei Tiele, in gran parte di origine turca, stabilitasi a nord, nella fascia della steppa occidentale, la quale era vicina alla rivolta. In questo periodo turbolento le font cinesi, risalenti al 532, mostrano per la prima volta la presenza di un popolo identificato con il nome di “turchi”, soggetto al Khaganato dei Rouran. Il loro capo era Bumin del clan degli Ashina.

Secondo le fonti storiche, nel 545-546 i Wei occidentale e il leader turco Bumin si scambiarono emissari, dato che i turchi cercavano un contrappeso al dominio dei Rouhan. Nel 551, ancora vassallo del Khaganato dei Rouran, Bumin svolse un ruolo importante nella repressione di una rivolta dei Tiele; in cambio di questo contributo, chiese al khagan di sposare una delle principesse avare. Dopo esser stato insultato da Anagui per questa sua richiesta, il leader turco si staccò dalla confederazione avara e si rivolse ai Wei occidentale, che risposero immediatamente a questo nuovo scambio diplomatico, inviando a Bumin una nobile principessa. La successiva rivolta di Bumin (nel 552) distrusse definitivamente il Khaganato dei Rouran. Bumin si dichiarò, quindi, Illig Khan dei Göktürk (Turchi Celesti).

L’emergere dell’impero turco appare, quindi, strettamente legato alle strategie delle dinastie cinesi relativamente deboli, che cercavano di usare i loro alleati “barbari” contro i loro nemici. I Göktürk, che presero il controllo dello Stato avaro, non solo ristabilirono rapidamente il loro controllo sui vari popoli della confederazione – come i Tokuz-Oghuz e gli inquieti raggruppamenti Tiele – che erano stati precedentemente sudditi del Khaganato dei Rouran, ma estesero il loro impero nelle steppe eurasiatiche occidentali. Ciò fu ampiamente realizzato dal fratello di Bumin Khagan, Istemi, co-governatore con Bumin, e Khagan della metà occidentale del paese, il quale stabilì per primo relazioni con l’Iran sassanide. Insieme, alla fine del 550, distrussero lo stato eftalita che si era stabilito ai confini settentrionali dell’Iran.

L’impero Göktürk

L’impero dei Göktürk consisteva in un doppio khanato; era organizzato in una realtà territoriale orientale (aree limitrofe che si estendevano fino alla Mongolia e alla Manciuria) e una occidentale (che si estendeva approssimativamente fino al Kazakistan kirghiso, all’Uzbekistan e alle steppe del Mar Nero). I khagani orientali del primo e del secondo impero turco (552-630, 602-742) erano, almeno in teoria, più stabili e forti rispetto ai khagani occidentali (552-659, 699-740). Gli Ashina si consideravano coloro che detenevano il pieno dominio su tutto questo vasto regno. In linea di principio, ebbero successo gli sforzi per costituire un sistema ordinato di successione del governo basato sui principi di fratellanza e bipartitismo, che garantissero che tutti i membri della famiglia Ashina avessero voce in capitolo nel governo.

Nel 630, il Khaganate orientale cadde nelle mani dei cinesi Tang, cadendo nella morsa di disastri naturali e conflitti interni. I Göktürk orientali riconquistarono, però, l’indipendenza sotto la guida di Ashina Kutlug, che prese il nome di Ilteriş Kagan (682-691): suo fratello e successore, Kapağan Kagan (691-716), ricostituì i turchi occidentali e completò la restaurazione dell’impero. Tutte queste vicende, quello che fu compiuto poi dal suo successore, Bilge Kagan (716-734), e dal fratello di questo Kül Tegin (morto nel 731), così come i successi del consigliere Tonyukuk, che proveniva dal clan Ashina ed era stato educato in Cina, furono raccontati in linguaggio poetico nelle due iscrizioni dell’Orkhon, scritte intorno al 712-716 e 732-755. Queste testimonianze furono stese in caratteri runici, molto probabilmente derivati dalle prime scritture semitiche che circolavano in questa regione.

Nella metà del VIII secolo, la tensione creata dalle lotte di potere all’interno del clan Ashina e le rivolte dei popoli sottomessi portarono alla fine l’impero. Nel 742, i Basmili, anch’essi guidati da una tribù Ashina, presero il potere. In seguito, nel 744, gli Uiguri, la principale tribù dei Tokuz-Oghuz, cacciarono i Basmili e si assicurarono il potere assoluto sui nomadi turchi nell’est e divennero i loro nuovi padroni. Gli Uiguri, che avevano stretti rapporti con i mercanti sogdiani, potevano sistematicamente acquistare con la forza enormi quantità di seta dalla Cina, come i turchi prima di loro. Quando nel 575 l’impero cinese chiese agli uiguri aiuto nella soppressione della ribellione di An Lushan, un potente generale di origini sogdiane e göktürk, questi furono coinvolti più profondamente negli affari interni della Cina. Durante questi sviluppi, nel 762, il khan uiguro e le sue élite accettarono il manicheismo sotto l’influenza dei missionari sogdiani. Rispetto agli imperi precedenti quello degli uiguri si distingue per una cultura letteraria e filosofica scritta altamente raffinata.

Introduzione alla poesia epica: mitologia, leggenda, epopea e i primi poeti-bardi

Non c’è dubbio che le forme più antiche della letteratura turca si sono sviluppate in epoca preistorica e si sono evolute nei secoli raffinandosi, ma rimanendo sempre in forma orale. Pertanto queste prime prove letterarie orali accompagnarono il popolo turco nella sua lunga storia di migrazioni, lotte e conquiste, rielaborando il materiale storico, mescolandolo con le leggende di una elaborata mitologia teogonica, cosmogonica ed etnogonica. Del resto è impensabile che i testi dell’VIII secolo d.C. riportati nelle steli dell’Orkon siano nati dal nulla: essi infatti non sono prodotti di una cultura rozza e primitiva, ma l’espressione matura di una tradizione letteraria che si era sviluppata per secoli e si era espressa attraverso una lingua e uno stile epico-poetici e un elaborato inventario orale di forme ed espressioni epico-narrative che per la prima volta sono stati fissati attraverso la scrittura. Pertanto è certo che prima di quella data i turchi tramandassero oralmente poemi epici ed epopee che, come si sa bene, rappresentano la storia della cultura religiosa, dell’universo immaginifico e delle avventure eroiche elaborate da una nazione a partire della loro origine. In generale va considerato che la formazione di un repertorio mitico ed epico si realizza soprattutto quando una determinata civiltà prende fiducia in sé e quando si anima in lei un determinato sentimento nazionale o in conseguenze a una rinascita e un risveglio della propria coscienza identitaria. Inoltre è indubbio che i poemi epici e la mitologia hanno una grande importanza per comprendere la cultura e la formazione di un popolo, soprattutto se, come nel caso della letteratura turca, ha affidato la propria letteratura alla scrittura solamente in una fase relativamente tardiva.

Le testimonianze degli antichi poemi turchi in nostro possesso provengono da varie fonti. Una parte è stata ricavata attraverso la scoperta e trascrizione, compiuta da studiosi europei e turchi, dei poemi ancora vivi nella lingua del popolo. Un’altra parte proviene da antiche fonti cinesi e da manoscritti della letteratura araba e persiana. Altre ancora si possono trovare nelle fonti storiche occidentali, in particolare bizantine. Un’altra parte importante dei poemi epici è stata trascritta in varie lingue e alfabeti in epoche storiche successive da scrittori e poeti turchi, come nel caso del Dede Korkut. La maggior parte dei poemi epici turchi sono passati alla forma scritta solamente dopo un lunghissimo processo di trasmissione orale. I numerosi eroi ed eventi eroici si sono poi fusi insieme in queste epopee, riassumono le virtù e l’eroismo dei primi turchi. Inoltre, qualsiasi sia il tempo in cui un poema viene elaborato e trasmesso, esso è sempre legato al periodo della sua creazione, perché in quel testo permangono le fonti storiche che lo ispirarono. Per questo possiamo dire che per alcuni versi i poemi turchi sono una forma di narrativizzazione storica: questi poemi racchiudono verità che possono chiarire questioni storiche ignote o caratterizzate da poche fonti.

Si possono distinguere due grandi gruppi di poemi epici: i poemi precedenti e quelli successivi all’islamizzazione. I poemi epici precedenti all’Islam sono epopee appartenute agli Unni, ai Göktürk e agli Uiguri, i quali sono i popoli di cui abbiamo testimonianze più sicure e che hanno costituito per primi grandi imperi. Da un periodo che può risalire al XII secolo a.C. fino al IX secolo d.C i poemi epici che i poeti e cantori turchi hanno composto, eseguito e tramandato e che appartengono alla fase preislamica sono:

1) Il poema di Alp Er Tunga;

2) Il poema di Şu;

3) I poemi degli Unni e degli Uğuz;

4) İ poemi dei Göktürk;

5) Il poema dei nove Oğuz e dieci Uiguri.

A questi si aggiunge una serie di poemi legati alla creazione del cosmo, testimonianze che possono essere considerate un interessante inizio della letteratura turca arcaica.

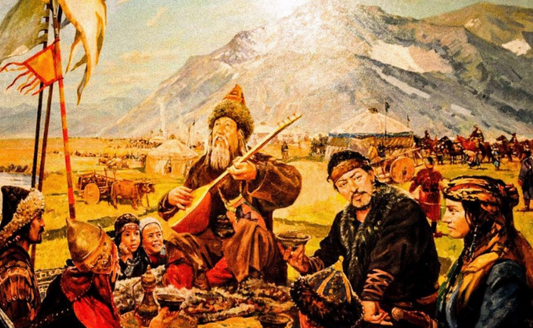

Nella letteratura dell’era epica, la poesia è cantata con l’accompagnamento di uno strumento, spesso a corde, che in lingua turca viene chiamato “saz” o “kopuz” – quest’ultimo uno strumento a corde diffuso ancor oggi in tutta l’Asia centrale. Questi poemi, cantati per secoli, con musica e parole, quando ancora non esisteva la scrittura, nella storia turca diedero la spinta per la formazione di una tradizione letteraria orale. Del resto, cantare la poesia accompagnata da uno strumento è un fatto già noto e presente nella storia di tutte le nazioni antiche. L’accompagnamento musicale facilita la riproduzione del poema, ne favorisce la memorizzazione e aumenta il trasporto emotivo che il testo ha sul pubblico. Il “saz” quindi è l’elemento che amplifica e accompagna la voce del poeta e che nella tradizione letteraria turca arcaica è rimasta una componente imprescindibile. Questa tradizione rimane così radicata che l’uso dello strumento continua anche nella poesia popolare dell’epoca islamica. Ne risulta quindi che la produzione orale di quest’epoca arcaica si protrae nei secoli e accompagna i turchi nelle loro migrazioni e nello sviluppo della propria coscienza poetica.

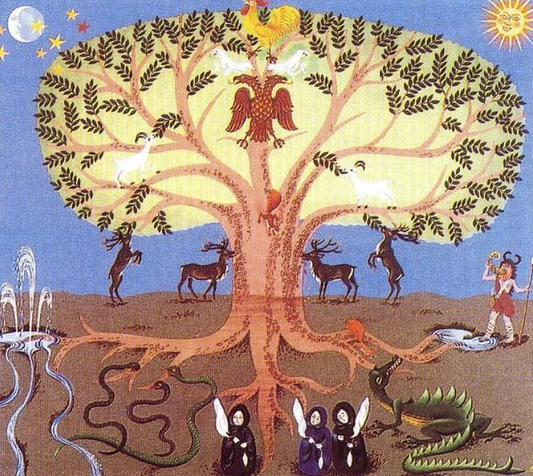

La fonte della poesia presso i turchi, come in altre culture antiche, è senza dubbio la religione rappresentata dalla mitologia. I primi poeti turchi sono quindi i cantori dell’origine del mondo da parte di dio – nella mitologia turca Tengri da cui deriva il termine tengrismo, – e dell’umanità identificata con i turchi stessi, gli Oğuz. Questa mitologia si fonda principalmente su uno sciamanismo, animismo e totemismo che tende quasi al monoteismo (come si può notare nei poemi della creazione). I cantori turchi antichi, quasi in veste di sciamani, cercarono di trasmettere attraverso la parola in musica i sentimenti dello spirito religioso della nazione. In lingua turca tra i vari nomi che identificano il poeta si trova il termine “ozan” (letteralmente “bardo”), termine che si ritrova in Anatolia anche molti secoli dopo, all’epoca di Yunus Emre (es. il verso “Ben bir usanmaz ozanım”, “il sono un poeta instancabile”) e che testimonia il legame tra la poesia preislamica arcaica e la lirica popolare turca posteriore all’islamizzazione. Un’altra componente importante in questa fase arcaica della letteratura turca è senza dubbio la danza. Pertanto danza, musica e parole sono le tre componenti essenziali della ritualità poetica turca delle origini, soprattutto in alcune occasioni rituali. Infatti era consuetudine recitare poesie accompagnate da danza durante le cerimonie religiose precedenti alla caccia (sığır) e successive a questa (şölen). La poesia era componente essenziale nei funerali e nelle commemorazioni funebri (yuğ). Altre canzoni erano recitate durante feste e banchetti. Tutti questi testi rappresentavano un’occasione importante per la composizione e trasmissione di repertorio poetico e letterario.

Ritornando all’epopea turca arcaica i primi poemi epici sono solitamente rappresentazioni poetiche che trasmettono l’immagine di un mondo di dèi ed eroi, legato a cosmogonia elaborata e complessa. Questi erano resoconti mitici che dovevano narrare l’origine dei turchi, i fenomeni soprannaturali che li colpirono, le loro vittoria e sconfitta e le loro numerose migrazioni. È certo che questa fase letteraria è caratterizza da una produzione letteraria collettiva portata avanti dagli ozan (in altri casi chiamati bahşi), i bardi che con i loro strumenti a corde cantavano storie similmente agli aedi e rapsodi dei poemi omerici. Come si è detto, i primi turchi avevano forme di culto animistiche, totemiste e pagane che si fondavano sullo sciamanesimo dominato in molte comunità e che offrono materiale per la composizioni delle epopee orali. Queste tendenze religiose traspaiono soprattutto nelle leggende mitologiche turche che si presentano come metafore che cercano di rappresentare lo scontro tra il bene e il male in una visione religiosa dominata dall’antropomorfica e popolata di animali sacri e mistici come il lupo, il cervo e l’aquila. Tra tutto questo vasto materiale mitologico, le leggende più importanti sono, senza dubbio: il racconto della nascita dei turchi dal lupo, la leggenda di Ergenekon e la narrazione della nascita degli Uiguri e i poemi cosmogonici.