di Cristiano Bedin

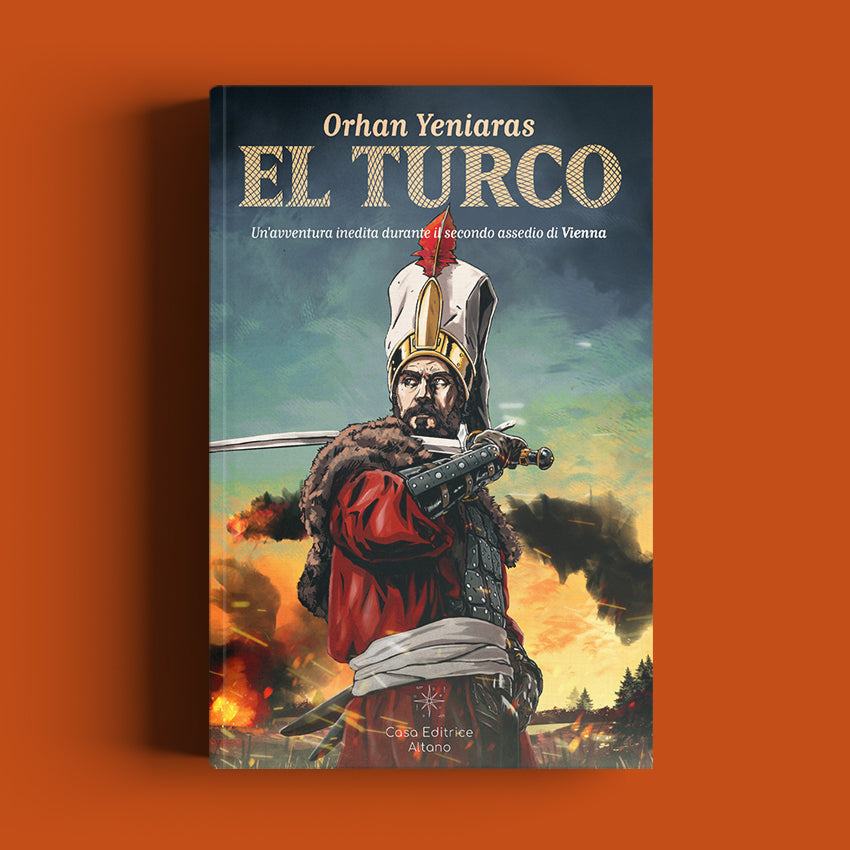

Negli ultimi due decenni la stampa in Turchia ha parlato con molto interesse della presenza turca in un piccolo paesino delle Dolomiti, Moena, importante centro ladino posto all’imbocco della Val di Fassa, centro turistico alpino di grande importanza turistica. Questa notorietà in Anatolia ha dato il via a una serie di cooperazioni che hanno visto la partecipazione delle rappresentanze turche in Italia all’evento centrale del folclore popolare locale che è la sfilata del quartiere “Turchia” che si svolge annualmente nel mese di agosto (sospesa momentaneamente dopo la pandemia). Infatti gli abitanti del quartiere “Turchia” di Moena si considerano discendenti in un eroico giannizzero dell’esercito turco-ottomano che durante il secondo assedio di Vienna (1683) si ritrova dopo varie avventurose vicende ad approdare ferito e stremato dal viaggio in questo paesino. Accolto dalla comunità viene guarito e rifocillato e, impressionato delle virtù della comunità, decide di stabilirsi definitivamente in quel luogo, si sposa, ha figli e infine organizza perfino una rivolta contro il prepotente signore feudale che è solito opprimere con il suo dispotismo le libere genti della valle. A celebrare l’eroe è una fontanella (risalente alla seconda metà del Novecento), posta al centro del quartiere, su cui troneggia il busto di un uomo che porta un turbante e sotto il quale è impressa la mezzaluna con una stella. Come si può notare c’è tutto il materiale per un libro storico d’avventura. E, infatti, nel 2017 proprio da questa leggenda nasce El Turco, un romanzo scritto da Orhan Yeniaras e pubblicato dalla casa editrice Panama. Ma prima di concentrarsi sul libro è interessante fare alcune considerazioni su spiegazioni alternative al nome del quartiere “Turchia” e di spiegare le possibili origini delle tradizioni folcloristiche della comunità.

Il quartiere “Turchia” di Moena

Se gli abitanti del luogo sono sicuri della veridicità della leggenda del giannizzero, alcuni studiosi delle tradizioni ladine hanno dato altre interpretazioni al nome del sobborgo. Alcuni storici del paese hanno attribuito il nome “Turchia” a una corruzione del termine “torchia”, cioè il luogo dove si trovavano le presse per la canapa. Alcuni ritengono quest’ipotesi errata visto che non ci sono nella zona testimonianze materiali di presse. Resta però il fatto che il quartiere dovesse essere ricco d’acqua visto che il suo nome originale è “Ischiacia”, che è termine di origine latina indicante un luogo circondato dalle acque. La studiosa Maria Piccolin, invece, offre una spiegazione diversa, e abbastanza plausibile, della storia del toponimo “Turchia”. Secondo le testimonianze esaminate, nel 1698 era nato a Moena Giovanni Francesco Accursio, un sacerdote che fu inviato in Egitto come missionario e che aveva una sorella che viveva nella zona di Ischiacia. Nella casa della donna c’era un ritratto del fratello vestito “alla turca”. Per effetto di questo ritratto, nel 1788 per la prima volta il campo di proprietà di questa signora fu denominato “alla Turca”. È possibile che con il tempo questa denominazione sia passata a identificare tutto il luogo circostante, cioè l’attuale quartiere “Turchia”. Ciò non toglie che gli abitanti del luogo sentano un profondo legame con le loro tradizione “turca”, tanto che questa viene celebrata ogni anno in agosto, nel periodo di punta del turismo alpino estivo, con la tradizionale “Festa de Turchia”, dove la comunità del quartiere sfila vestita da visir, giannizzeri, odalische per la strada principale, “via di Turchia”, decorata da una moltitudine di bandiere turche, davanti ai paesani e i turisti. Ma questa tradizione da dove deriva?

Secondo gli studiosi folclore, e in particolare di quello ladino, la sfilata del “turchi” di Moena deriverebbe dalla tradizione più diffusa della Baschia, un rituale esogamico (cioè legato alla consuetudine di prendere moglie al di fuori del borgo di residenza) diffuso nella Ladinia. In questo rituale il corteo dello sposo, fermato all’entrata del quartiere della sposa, viene portato davanti a un tribunale che deve assolvere o condannare il futuro marito. Il re del quartiere, generalmente ubriaco e inetto, dopo che il corteo nuziale ha pagato una consistente penale in cibo e vino, viene convinto da Arlecchino a concedere la grazia allo sposo che può quindi prendere in moglie la ragazza. Il rituale si conclude in una grande festa. A Moena, nel quartiere “Turchia”, la stessa cerimonia, chiamata Bastia, vede come protagonisti di Sultano, al posto del re, e alcuni soldati giannizzeri che hanno il compito di proteggere la virtù delle futura sposa e di fermare il corteo nuziale che entra nell’abitato per rapire la ragazza. Anche in questo caso il corteo nuziale viene fermato e portato davanti al Sultano che deve giudicare lo sposo e pretende per l’assoluzione un’offerta di cibo e vino che basti a soddisfare gli abitanti del quartiere.

È possibile che con il tempo i “turchi” di Moena abbiano preso a vestirsi con abiti “ottomani” anche in momenti diversi da quello della Bastia, per esempio in periodo di carnevale. Questo si può essere intensificato in particolare dopo la Seconda guerra mondiale, cioè nel momento in cui si diffondono in maniera sistematica in tutta l’Italia i carnevali di paese con maschere “esotiche” (pellerossa, maharaja, danzatrici del ventre, pascià, ecc.). Pertanto, secondo lo studioso Cesare Poppi, è possibile che lo sviluppo di tali sfilate da parte dei “turchi” di Moena risalga molto probabilmente al secondo dopoguerra e che l’identità turca del quartiere “Turchia” si sia consolidata negli anni ’50. Da quegli anni a Moena si tengono nei mesi estivi feste in maschera simili ai carnevali cittadini che avvengono, invece, nei mesi di febbraio-marzo. Queste feste in maschera mirano a promuovere i mestieri “tradizionali” dimenticati e la cultura montana. Pertanto, queste festività possono essere collegate anche alle tendenze dell’industria del turismo che hanno recentemente incoraggiato la reinvenzione del folclore alpino.

Va inoltre considerato un punto importante su cui è il caso di soffermarsi. In genere l’immagine che in occidente si ha avuto dei turchi e dell’Impero ottomano è spesso pieno di preconcetti e di stereotipi negativi. Quindi è interessante notare come una comunità (che non dimentichiamo è una comunità cristiana) si sia identificata con quello che l’occidente cristiano ha definito come immagine dell’Anticristo. Possiamo sostenere che il caso dei “turchi” di Moena mostra che la scelta dell’identità turca, spogliata di ogni riferimento religioso, è avvenuta prima di tutto nell’ambito di un movimento di ricostruzione identitaria del contesto alpino della Ladinia. L’“invenzione” o la “riscoperta” dell’identità turca nasce dall’esigenza di una differenziazione locale diffusasi in molti altri centri ladini. Questo fenomeno crea quindi risposte locali agli impulsi esterni dominanti nella formazione culturale, in particolare la globalizzazione e la progressiva omologazione delle differenze culturali locali. Queste influenze esterne spesso contribuiscono a rimodellare le tendenze iper-locali adattandole alle loro esigenze. Così, il “discorso folcoloristico” relativo alle cerimonie dei “turchi” di Moena, riemerse o emerse dal nulla, non solo ha un forte valore identitario esteriore, ma anche una grande pregnanza all’interno della comunità ladina della Val di Fassa. Pertanto la paura dell’assimilazione diffusa dagli stili di vita globalizzanti porta con sé la creazione o la riscoperta di identità tradizionali, riscoperte, rimodellate o, perfino, inventate di sana pianta. Portando la questione su un piano più generale, sembra che la (re)invenzione della tradizione sia l’unica arma che possiedono le piccole comunità per sfuggire alla progressiva assimilazione e omologazione e per salvare la propria esistenza e identità. Indubbiamente un caso interessante di questo fenomeno, come abbiamo visto, sono proprio la comunità e le tradizioni folcloristiche dei “Turchi” di Moena.

La leggenda del valoroso giannizzero

Ma ci sono altri motivi che hanno favorito un tale attaccamento della comunità del quartiere a un personaggio leggendario di origine turca, e questo è riscontrabile nelle caratteristiche fisiche e, soprattutto, morali del personaggio. Per discutere su questo punto si deve passare alla leggenda stessa del valoroso giannizzero e quindi dare uno sguardo al romanzo El Turco di Orhan Yeniaras. È indubbio che la leggenda su cui si basa questo libro sia una storia di grande impatto, tanto da diventare argomento di una prossima serie televisiva che avrebbe come protagonista l’attore turco Can Yaman. Lo scrittore Yeniaras, che, nato nel 1944, è stato insegnante per anni nelle scuole e ha conseguito un dottorato in storia, ha affermato di aver visitato per caso Moena e aver notato la Fontana del turco. Dopo aver scoperto che gli abitanti del luogo consideravano l’uomo con il turbante ritratto sulla fontanella come loro antenato comincia a compiere ricerche a riguardo che confluirono nel suo primo romanzo, El Turco appunto.

Il libro di Yeniaras si presenta come un romanzo di avventura dove protagonista è un guerriero giannizzero di nome Balaban, uomo di grande potenza fisica e di imbattibili abilità militari e strategiche. Agli ordini del gran visir Merzifonlu Kara Mustafa, questo impavido guerriero, insieme ad altri compagni, viene incaricato di raccogliere informazioni durante la loro avanzata verso due roccaforti che davano particolari problemi alla Sublime Porta. Il gran visir, poi, nonostante l’opposizione del consiglio militare, decide di proseguire invece verso Vienna, la quale non si aspettava di certo un assedio, ma perde l’occasione di un attacco a sorpresa, dato che preferisce attendere il segnale del sultano Mehmet IV. Balaban, contrariato dalla titubanza dei Kara Mustafa, parlando con il gran visir perde la pazienza mancandogli di rispetto e viene così condannato a morte. Riuscendo a fuggire entra a Vienna e dopo aver fatto esplodere il deposito di munizioni riesce a scappare sebbene ferito. Giunto a Moena, tra le alpi, viene trovato e guarito dagli abitanti del posto e innamorandosi di una giovane ragazza la sposa. Inoltre, introducendo gli abitanti di Moena alle arti della guerra e rendendoli dei guerrieri, riesce a organizzare una rivolta contro i nobili feudatari del posto che sfruttavano impunemente i poveri contadini del paese. È possibile notare che il personaggio di Balaban si inserisce perfettamente nella tradizione letteraria e cinematografica del guerriero invincibile, tanto celebrato fin dall’epica classica e la letteratura cavalleresca medievale e riproposto nel cinema americano e, in particolare, in alcuni film storici e d’azione turchi di Yeşilçam (si pensi ai film di Cüneyt Arkın). Il giovane giannizzero è dipinto come uno spadaccino infallibile e un lottatore letale, capace di uccidere da solo un folto numero di nemici, diverso dal resto dell’esercito che è, invece, decadente, disordinato, pavido, incapace di prendere posizioni coraggiose e destinato quindi a perdere. A lui, poi, si oppongono le immagini di un sultano debole e incapace, dedito solo ai piaceri e alla caccia e di un gran visir pavido e succube del potere, incapace di cogliere l’attimo ed agire. Balaban è un vero e proprio concentrato di virtù, fierezza e volere militare.

Tutte le caratteristiche eroiche di Balaban sono, senza dubbio, presenti nel giannizzero della leggenda tramandata dagli abitanti del quartiere “Turchia” di Moena. Del resto la celebrazione di un antenato di straordinaria forza, potenza e valore militare è elemento che si riscontra già nei racconti mitici dell’epos antico. Quindi nella mente e nell’immaginario collettivo della comunità del quartiere “Turchia” il giannizzero è eroe perché rappresenta le virtù stesse del popolo ladino. Queste virtù, come il coraggio e il valore militare, coincidono tradizionalmente con l’orgoglio locale delle popolazioni alpine. Poco importa se il loro eroe sia musulmano o turco, l’importante è che sia una rappresentazione di un mondo culturale che possa dare lustro alla comunità e a valorizzare la sua unicità.

In ogni caso, qualunque sia il motivo per cui gli abitanti di Moena si ritengano “turchi”, qualunque sia l’origine della leggenda, oppure indipendentemente dalla veridicità o meno di questo racconto, resta il fatto che la presenza di sobborgo in un paesino delle Alpi in cui una comunità si definisca “turca” è senza dubbio un elemento di straordinario fascino, capace di creare un mondo immaginifico e folcloristico di grande potenza attrattiva. Risulta, quindi, naturale che da esso prendano spunto romanzi e serie televisive.

Alcuni riferimenti bibliografici utili:

Bedin, Cristiano, “Moena Türkleri ve Geleneksel Türk İmgesi: Bir Folklorun (Yeniden) İcadı Meselesi”, Millî Folklor 137 (Bahar 2023), pp. 186-198.

Piccolin Sommavilla, Maria, “Inomesc de lösc”, Nosa Jent 31/4 (2000), 4, pp. 15-20.

Poppi, Cesare, “Building Difference: the Political Economy of Tradition in the Ladin Carnival of the Val di Fassa”, Revitalizing European Rituals, Jeremy Boissevain, Ed. London and New York, Routledge, 1992, pp. 113-136.

Poppi, Cesare, “I Turchi nelle Dolomiti: quando il globale diventa stralocale”, La fête en mouvement dans l’arc alpin occidental, Aoste, Région Autonome Vallée d’Aoste, 2009.

Visintainer, Ermanno, İtalya’da Unutulmuş Türk Varlığı: Moena Türkleri – La presenza turca dimenticata in Italia: i Turchi di Moena, Rapor no. 76, Ankara, ORSAM, 2011.